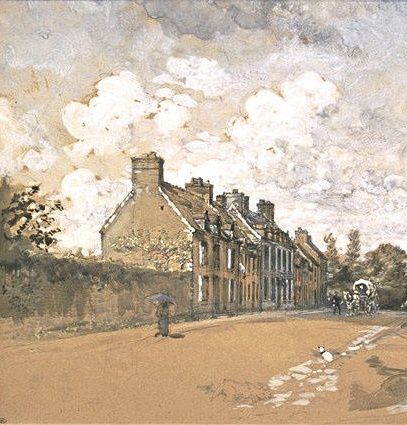

Place du Calvaire (édifice disparu)

L'hôtel de Campgrain occupait un terrain "sis au triage des vieilles halles", auprès de l'ancienne route menant de

Valognes à la Hougue. Le 24 mai 1665, Pierre Bauquet, sieur de Barrehaye, vendait à son emplacement un terrain de trois vergées, comprenant jardin et maisons, à Pierre Marie, écuyer, sieur des

Essarts. Ce dernier en rendait aveu au roi en 1667, puis le 7 juillet 1691, il cédait pour 2 189 livres la propriété à sa sœur Françoise, épouse de Antoine Jardel, procureur au baillage de

Valognes. Le 20 mai 1741, Jean-François Jardel, fils et seul héritier de feu Estienne Jardel sieur des Tours, aussi seul héritier de feu Pierre Jardel, son oncle, revendait l'ensemble à

Vincent-René Turbert sieur de Pommereuil, pour la somme de 5 200 livres. Ce dernier s'en séparait le 14 octobre 1743 au profit de Hervé Fouquet seigneur de Réville, Saint-Nazaire, Crosville,

Tourlaville, Biniville et autres lieux, pour le prix de 12 500 livres. Le 14 juillet suivant, le seigneur de Réville augmentait sa nouvelle propriété par l'achat d'un terrain attenant,

consistant en un enclos fermé de murailles contenant deux vergées et demi. Peu après son décès, survenu le 25 novembre 1777, la propriété était occupée par sa veuve, Anne Pigache, qui y était

servie par onze domestiques. N'étant pas héritière de son époux, celle-ci doit cependant quitter la propriété au profit de Gilles-René Avice de Sortoville. Afin de payer ses dettes, et possédant

déjà une autre demeure rue Siquet (actu. Carnot), ce dernier revend l'hôtel le 28 avril 1781 à Ambroise-Gabriel Charles de La Houssaye d'Ourville, chevalier, lieutenant colonel de dragons. L'acte

de vente précise que l'édifice était alors loué au marquis d'Héricy, maréchal des camps et armées du roi, au prix de 1800 livres par an. L'année suivante, à la mort du marquis d'Ourville, l'hôtel

est cédé à Charles-Adolphe de Mauconvenant, seigneur de Sainte-Suzanne. Le 13 février 1786, le seigneur de Sainte-Suzanne échange son hôtel de la place des Capucins avec celui de Louis-Bernardin

Gigault de Bellefonds, situé à la croix Cassot (hôtel de Gramont), les deux propriétés étant alors estimée

à une valeur identique de 20 000 livres. En 1792, Bellefonds agrandit l'ensemble en achetant au sieur Thiphaine une parcelle de jardin joignant le sieur d'Ellon et la dame de Thieuville. En

1837, l'hôtel devient la propriété d'Eugénie Bauquet de Grandval, épouse de Charles-Auguste le Roy de Campgrain, ancien officier des armées royales, conseiller général de la Manche entre 1820 et

1830, mort en 1839, qui a laissé son nom à l'édifice.

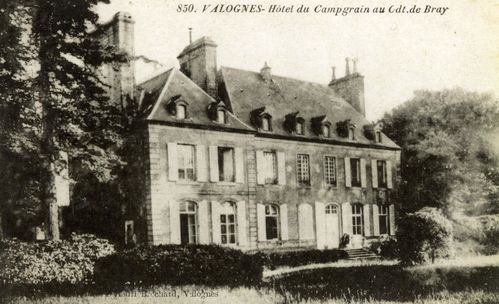

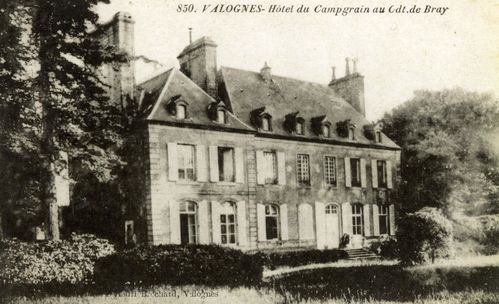

L'hôtel de Campgrain sur une carte postale ancienne, vers 1900

L'acte de vente de 1691 précise que l'édifice antérieur à l'hôtel du XVIIIe siècle se composait d'une maison manable

comprenant "salle, cuisine, cellier, escurye, grange, les chambres et greniers dessus étant partie couvert d’ardoise et partie de paille". Il possédait en dépendance une petite maison

couverte de paille, ainsi qu’un enclos fermé de murailles et percée d'une porte cochère. La propriété revendue en mai 1741 par Jean-François Jardel, comptant "cuisine, salon, office, un

cellier, une écurie, une grange, les chambres et greniers de dessus", ainsi qu'une grange, une remise et une loge à cochon, ne semble guère différente, si ce n'est que la maison est alors

signalée comme étant "presque en ruine". La construction de l'hôtel ne fut engagée qu'au cours des années suivante, par Vincent-René Turbert de Pommereuil, qui, en 1743 revendait au

seigneur de Réville "une maison couverte de pierre se consistant en plusieurs aistres encore non achevée", avec les pierres et autres matériaux entreposées sur le chantier. C'est donc à

Hervé Fouquet de Réville qu'il convient d'attribuer l'achèvement de l'édifice, tel du moins que l'on peut l'identifier sur le plan de la ville de Valognes levé en 1767. L'inventaire après décès

du seigneur de Réville, décédé en 1777 à l'âge de 81 ans, contient une description précise de l'hôtel, mentionnant en particulier une salle à manger suivie d'un cabinet de compagnie puis d'un

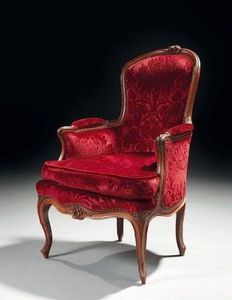

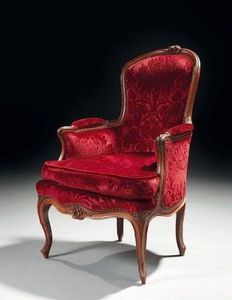

petit chauffoir appellé "la niche", ainsi que plusieurs autres appartements, chambres et cabinets. En ce qui concerne l'ameublement, citons pour exemple celui du cabinet de compagnie, contenant

"un feu garny en fonte dorée, une pelle, une pince et une tenaille aussy garnies en même métal, un

soufflet à feu, trois petits écrans à main, treize chaises garnies en velours d'Utrecht cramoisy, un canapé et treize fauteuils garnys en tapisserie des gobelins avec leurs petits dossiers en

tafetas cramoisy, trois tables à jeu avec leurs tapis verts, une table de marbre blanc avec son support en girandolles de bois doré, sur icelle dix boettes tant en quadrilles qu'en piquet,

garnies, sept soucoupes de fayence, deux rideaux de croisées de tafetas cramoisy et deux autres de mousseline, une grande glace sur ladite table de marbre, en trois morceaux, une autre glace sur

la cheminée en deux morceaux avec leurs montures de bois doré et rien en plus outre excepté la tapisserie dudit cabinet en quatre morceaux manufacturés des Gobelins".

Fauteuil Louis XV "en velours d'Utrecht cramoisi"

Dans l'armoire du cabinet de la chambre de la veuve du

seigneur de Réville, qu'il avait épousé quelques mois auparavant et qui était de 33 ans sa

cadette, est mentionné "un corset de

baleines avec ses crochets en pierreries montées en argent". peut-être ce troublant accessoire fut-il fatale au noble vieillard...

Façade postérieure, vers 1900

L'acte de vente du 28 avril 1781 décrit également une construction relativement importante, comprenant deux étages

d'habitations portant sur un rez-de-chaussée affecté aux pièces de services. Les premier et second étages se composaient chacun d’une antichambre, chambre à coucher, garde-robe et cabinet, salle

à manger, salon de compagnie et autre cabinet. La propriété possédait aussi cour et basse cour, des remises et écuries, une "jardinerie", un jardin avec terrasse et promenoir, ainsi qu'un

pressoir "avec la chambre dessus et une pièce pour tuer la volaille".

L'hôtel de Campgrain sur le plan Lerouge de 1767

L'hôtel visible sur les cartes postales anciennes, se composait d'un corps de logis double

en profondeur édifié sur un rez-de-chaussée semi enterré. La façade principale se composait de sept travées, ordonnancées autour d'un étroit avant-corps central encadré de chaînes en bossages et

coiffé d'un fronton triangulaire. L'édifice s'accédait par un perron formé de deux volées doubles en équerre. Il était flanqué d'un unique pavillon latéral en légère saillie, son pendant n'ayant

probablement jamais été construit. Initialement bâti entre cour et jardin et équipé de dépendances agricoles (pressoir, écurie et remises), cet hôtel vit au XIXe siècle ses abords plantés d'un

parc boisé. Il fut totalement rasé en 1944 et remplacé ensuite par une maison moderne.

Stéphanie Javel et Julien

Deshayes

Retour